大分県宇佐市安心院町|麦焼酎・大分の酒・酒蔵

縣屋酒造(株)

大分県宇佐市安心院町折敷田130

大分県宇佐市安心院町|麦焼酎・大分の酒・酒蔵

縣屋酒造(株)

大分県宇佐市安心院町折敷田130

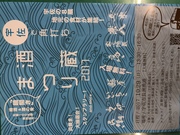

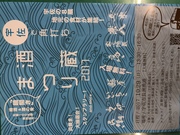

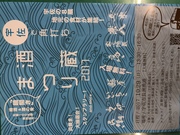

10月29(日)に宇佐市で「酒蔵まつり2017」という

イベントが開催されます(^^)

宇佐市の酒蔵8蔵が参加予定です(^^)

もちろん縣屋酒造と大分銘醸も参加します。

本格焼酎をはじめ、日本酒やリキュール等揃えています。

時間は13:30〜16:30を予定しております。

場所は宇佐長洲漁港で

最寄りの駅柳ヶ浦駅から無料のシャトルバスで

行くこともできます。

時間は5分程度で着きます。

鏡割りをするようで、

先着100名様には樽酒と酒の肴を差し上げます(^^)

スタンプラリーや抽選会も行う予定です(^^)

入場は無料です。

参加方法は受付で11枚綴りのチケット¥1,000で販売しています。

チケット1枚では日本酒の普通酒クラス/焼酎

チケット2枚では日本酒の吟醸酒クラス/焼酎/リキュール

という具合で各蔵のお酒を飲むことができます(^^)

飲食ブースは現金払いになります。

興味ある方は是非お越しください!

大分県宇佐市安心院町|麦焼酎・大分の酒・酒蔵

縣屋酒造(株)

大分県宇佐市安心院町折敷田130

大分県宇佐市安心院町|麦焼酎・大分の酒・酒蔵

縣屋酒造(株)

大分県宇佐市安心院町折敷田130

大分県宇佐市安心院町|麦焼酎・大分の酒・酒蔵

縣屋酒造(株)

大分県宇佐市安心院町折敷田130

大分県宇佐市安心院町|麦焼酎・大分の酒・酒蔵

縣屋酒造(株)

大分県宇佐市安心院町折敷田130